エピソード

Episode

琵琶湖疏水関連施設が国宝・重要文化財へ

琵琶湖疏水関連施設が国宝・重要文化財へ

令和7年5月16日に開かれた、国の文化審議会において、琵琶湖疏水の諸施設を国宝・重要文化財に新たに指定することについて、答申が出されました。

琵琶湖疏水は、明治23年の竣工以来、豊かな水の恵みで、京都市民のくらしを守り、まちの産業や文化を支え続ける現役の運河であり、明治維新において衰退の危機に瀕した京都のまちと再生と発展を支えた都市基盤施設です。

今般の答申に当たっては、西洋技術の習得過程にあった明治中期において、当時の土木技術の粋を集めて築かれ、世界的に高い評価を得た類い希なる構造物であり、明治日本における都市基盤施設の金字塔であると高い評価を受けるとともに、近代の土木構造物としては、初めての国宝となります。

※黄色の番号が国宝に指定される施設

国宝に指定される4所、1基

大津市域に位置する大津閘門及び堰門、大津運河を経て、最も上流のトンネル。

当時日本最長の隧道であったことから、工期短縮のため、トンネル工事としては日本で初めて竪坑工法を採用した

入口部は石造ポータルにより古典主義的な意匠、出口部は石造の尖頭アーチを用い煉瓦造ポータルでゴシック風の意匠としている。

出口部分は蹴上船溜に注ぐ。入口部は煉瓦と石造のポータルで中世の城郭のようなゴシック風の意匠、出口部は石造ポータルで古典主義風の意匠としている。

上流の蹴上船溜と下流の南禅寺船溜を結んだ全長582m(建設当時世界最長)の傾斜鉄道。約36mの高低差を克服するために船を台車に乗せ、ケーブルカーと同じ原理で運んだ。下部を抜ける隧道部分は煉瓦造、ヴォールトを斜アーチでつくっているため、通称「ねじりまんぽ」と呼ばれている。

蹴上船溜から分岐し東山の山裾を北上する分線が南禅寺境内を通過する箇所に設けられた、煉瓦造の14連アーチを用いた延長93mの水路橋。赤煉瓦に一部石造の白いラインを付け、上部にはロンバルディア帯を施す意匠が用いられている。

重要文化財に指定される施設

琵琶湖疏水に荷物運搬用の船を入れるゲート。

南側が閘門、北側が堰門となっている。閘室等の主要部分は石で、他は煉瓦で築かれている。

大津閘門及び堰門と第一隧道を繋ぐ運河。掘削工事は、明治19年にオープンカット工法で実施され、その後石積みを実施し、明治20年に完成した。

琵琶湖疏水の運河部分が安祥寺川と交差する位置に、川を跨ぐ水路橋としてつくられた、赤煉瓦をあらわしたアーチ橋。

明治37年に建設された、鉄筋コンクリート造によるアーチ橋。第二隧道入口のやや上流に位置し、山ノ谷橋とも呼ばれる。橋の側面に記された銘から、技師・山田忠三の設計と判明している。

第三隧道入口のやや上流に位置し、明治36年に建設された。現存する遺構としては国内最初期の鉄筋コンクリート橋。田邉朔郎が鉄筋コンクリート造の橋梁の実験作として設計したものとされている。

南禅寺船溜から鴨川間には約3.4mの落差があり、船の運航を可能とするため夷川に船溜と閘門が設けられた。現在は閘門としては使用されていないが、石造及び煉瓦造の閘室が現存している。

疏水分線の南禅寺水路閣の下流に設けられた隧道。煉瓦造によって意匠を施した出入口部分を見ることができる。

※撮影:文化庁

第五隧道の下流に設けられた疏水分線の隧道。かつては若王子ダムに注ぐ出口があったが、取水池を設けるなどの改修により、同部分は地中化している。煉瓦造により飾られた入口部分は現在も見ることができる。

※撮影:文化庁

明治45年に完成した第二疏水の一部を構成する隧道。第二疏水は大津市の取水口からほぼ全線がトンネルとなっており、日岡隧道は蹴上船溜に注ぐ。出口は石造及び煉瓦造によって飾られている。

第二疏水の日岡隧道が蹴上で第一疏水に合流する地点に設けられた堰で、第一疏水と第二疏水の水位差を調整するため、第二疏水完成時である明治45年につくられた。

※撮影:文化庁

第一疏水と第二疏水の合流点である新旧両水連絡洗堰と蹴上放水所とを結ぶ隧道で、第二疏水と合わせて設けられた。出入口は石造や化粧煉瓦によって装飾されている。

※撮影:文化庁

合流隧道から注いだ水を蹴上発電所の発電用送水管に送る過程で、水位調整を行うための堰で、第二疏水に合わせて建設された。一定の水位を超えた余水は、南禅寺船溜に向けてインクラインの地中管へと流れる。

※撮影:文化庁

鴨川の東側に墨染まで延びる「鴨川運河」が七瀬川と交差する地点に設けられた施設。疏水の水流を七瀬川に放水するためにつくられた。

※撮影:文化庁

明治45年、第二疏水の完成に合わせて京都初の上水道が実現した際に建設された蹴上浄水場において、当初の遺構を残している。蹴上船溜から取水した水は浄水処理の後、場内の高い位置にある同配水池にポンプアップされ、京都の中心市街地へ配水された。配水池の入口部分には煉瓦造によりゴシック風の上屋部分がつくられた。

明治45年、京都御所の防火用水として建設された御所水道の施設。御所水道は、蹴上船溜の第二疏水合流点付近から取水し、一段高い大日山貯水池(後に九条山浄水場)まで圧送した後、御所へと送水された。同建物はその圧送を行うポンプ室としてつくられた煉瓦造平屋建の建物で、工部大学校・建築学科の第一期生で宮内省において皇室建築を手がけた建築家・片山東熊と、同省内匠寮技師の山本直三郎の設計による。

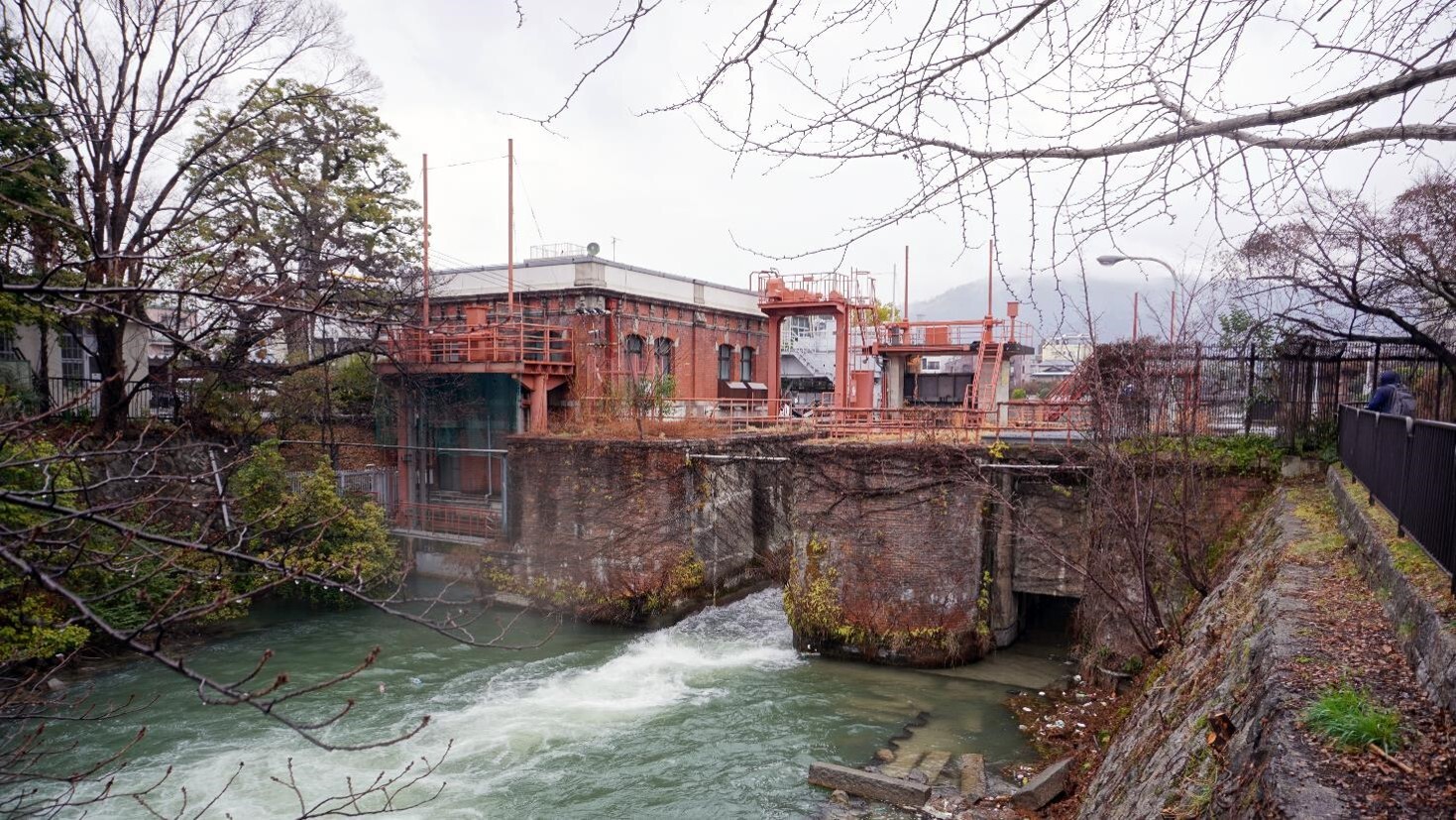

第二疏水の完成に合わせて、明治45年に発電量増強のために改築された。煉瓦造の建物で、内部は大部分を吹抜けの大空間として発電機を設置し、西側突出部分は階上を配電室、階下は変圧のための設備室としていた。

大正3年に夷川閘門の北側に建設された発電所。

煉瓦造による発電所上屋が現存しており、現在も発電所として稼働している。

※撮影:文化庁

大正3年に鴨川運河の終点近い墨染地域に建設された発電所。発電所の建物は鉄筋コンクリート造でつくられており、現在も発電所として稼働している。

※撮影:文化庁

江戸時代に4度にわたり火事で焼失した東本願寺では、明治期の伽藍の再建に際して、防火用水の設置を計画した。明治30年、蹴上で琵琶湖疏水から取水し、市街地を地下配管で送水する本願寺水道が建設され、境内には琵琶湖疏水の水を利用した貯水槽や防火設備が設けられた。水源池は、琵琶湖疏水から取水した水を貯水する施設で、自然石を用いてつくられている。

※撮影:文化庁